Quand Mars a perdu son atmosphère - Les révélations de Curiosity

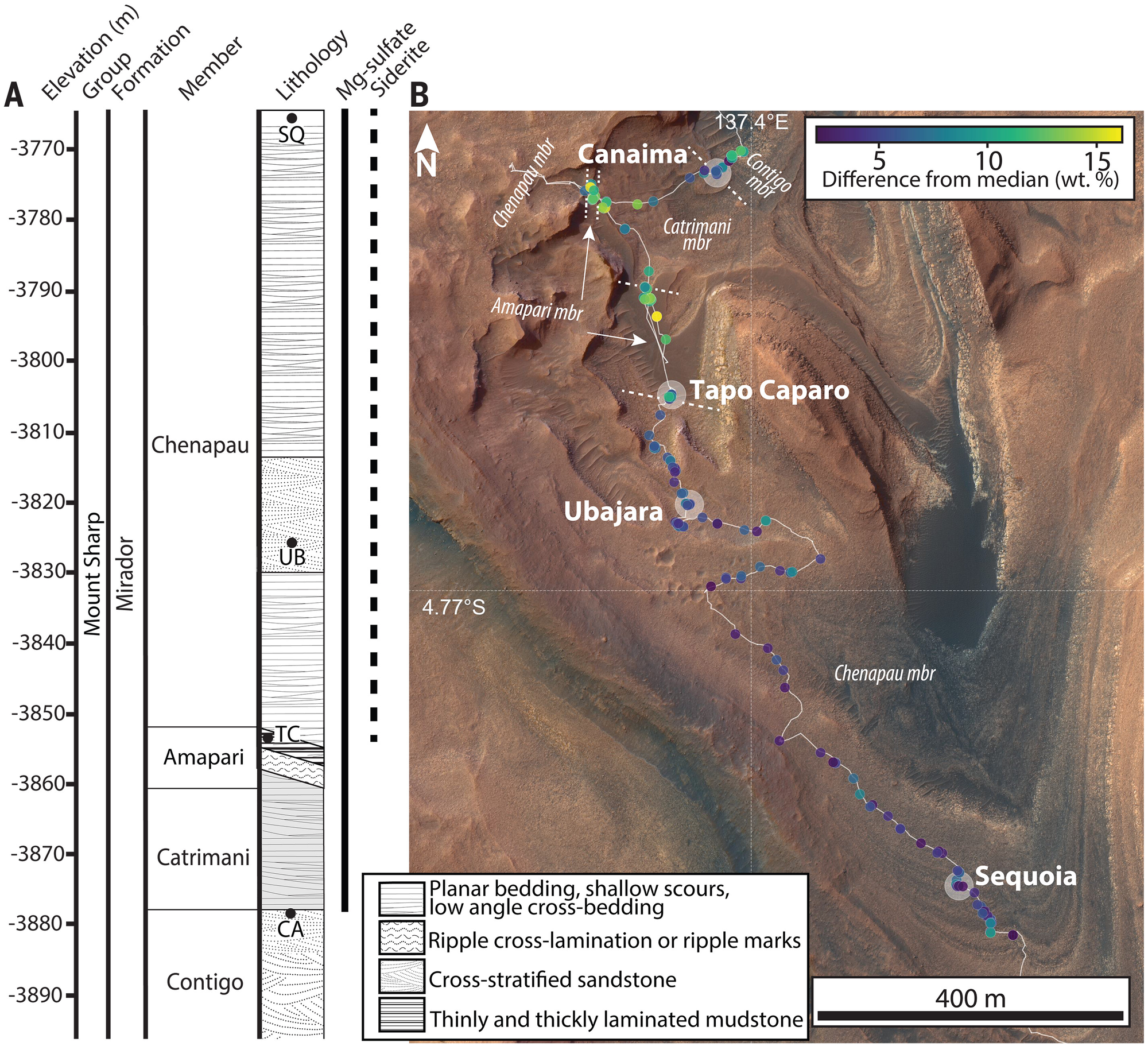

Depuis treize ans, le rover Curiosity arpente les paysages martiens, parcourant plus de trente-quatre kilomètres à travers les plaines et les flancs escarpés du mont Sharp, dans le cratère Gale. Mission après mission, il collecte des indices sur les conditions passées de la planète rouge, à la recherche de traces de vie ancienne. Sa dernière découverte, dévoilée ce mois-ci dans la revue Science, pourrait répondre à l’énigme de la disparition de l’atmosphère martienne, et expliquer la transition de Mars, jadis monde humide et accueillant, en désert glacé et aride.

Au cœur de sa prospection, Curiosity a révélé de vastes dépôts de carbone emprisonnés dans des couches riches en sulfates, enfouies sous les premiers mètres de la surface. En sondant trois sites de forage, ses instruments ont mis au jour une abondance inattendue de sidérite, un carbonate de fer longtemps recherché pour sa capacité à sceller le carbone issu du dioxyde de carbone atmosphérique. Cette découverte comble un vide majeur dans la théorie d’un passé potentiellement habitable de Mars, qui postule la présence simultanée d’eau liquide et d’une atmosphère épaisse chargée en CO₂.

L’eau et le dioxyde de carbone réagissent naturellement pour former des carbonates. Or, si Mars possédait jadis un climat doux et humide, il aurait dû laisser derrière lui des traces minérales de cette réaction. Les sondages orbitaux et les précédentes missions robotisées n’avaient pourtant pas mis en évidence de quantités suffisantes de carbonates pour confirmer ce scénario. C’est donc une surprise de taille qu’a offerte le rover en dénichant ces dépôts profonds, invisibles aux capteurs infrarouges des satellites. En creusant seulement quelques centimètres sous la surface, son exploration a littéralement ouvert une page perdue du livre géologique martien.

Selon Benjamin Tutolo, professeur associé à l’université de Calgary et auteur principal de l’étude, « cette découverte représente une percée dans la compréhension de l’évolution géologique et atmosphérique de Mars. » Pour la première fois, le lien direct entre un riche passé carboné et la formation de carbonates est confirmé par la minéralogie même du sol martien. Alors que la planète perdait progressivement son bouclier carbonique, le dioxyde de carbone se transformait en roche, piégeant la chaleur et entraînant un refroidissement graduel de la surface. Les chercheurs estiment que la précipitation de la sidérite a joué un rôle décisif dans la fin de la période où de l’eau liquide pouvait encore couler, transformant petit à petit un monde tempéré en désert glacé. Chaque carottage effectué par Curiosity dans les couches sulfatiques du mont Sharp est ainsi comparable à un témoignage géologique vieux de trois milliards et demi d’années, enregistrant les fluctuations climatiques passées.

Le rover utilise un trépan fixé à son bras pour forer la roche martienne sur quelques centimètres, broyant le matériau pour l’analyser in situ avec son instrument CheMin, basé sur la diffraction des rayons X.

« Forer la surface martienne, c’est littéralement feuilleter un journal géologique d’il y a 3,5 milliards d’années », explique Thomas Bristow, scientifique à l’Ames Research Center de la NASA et coauteur de l’article.

Cette découverte soulève aussi l’hypothèse que des dépôts similaires de carbonates pourraient exister dans d’autres régions riches en sulfates. Si tel est le cas, cela renforcerait l’idée que toute la surface martienne, ou du moins plusieurs de ses bassins, a été autrefois dominée par un climat plus chaud et plus humide. Au-delà de la simple curiosité scientifique, ces résultats renforcent la pertinence des missions d’exploration et orientent les futures investigations. Ils montrent que les détails géochimiques enfouis juste sous la surface recèlent des informations précieuses sur l’histoire climatique de Mars et sur son potentiel passé de berceau pour la vie.