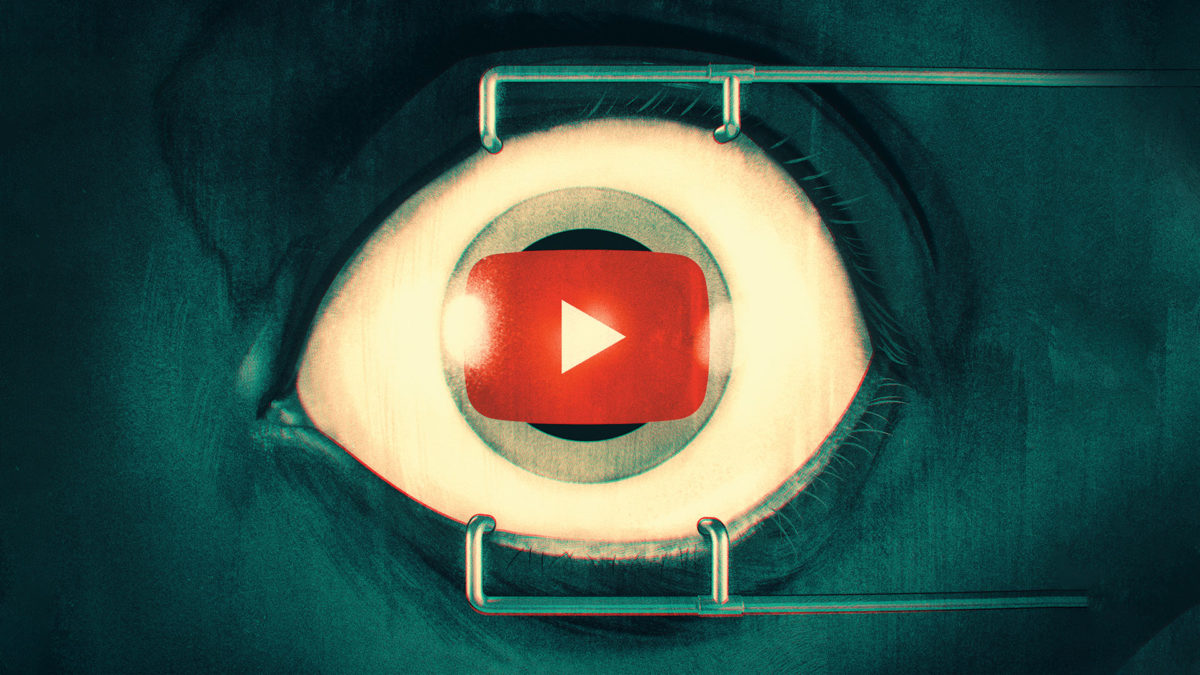

Les invisibles du web - Le combat des modérateurs de contenu

Chaque jour, des milliers de travailleurs anonymes s’enferment devant leur écran pour scruter la face la plus sombre d’Internet. Leur mission ? Déceler les vidéos de décapitations, les discours de haine, les images d’abus sur mineurs et tout autre contenu insoutenable. Ce travail, confié par des géants comme Meta, Bytedance ou Alphabet à des prestataires externes, a produit une génération de modérateurs épuisés, traumatisés et précarisés. Face à cet état de fait, ces derniers ont décidé de ne plus subir en silence. La Global Trade Union Alliance of Content Moderators (GTUACM) vient de voir le jour, à Nairobi au Kenya, pour exiger des géants du numérique des conditions dignes et un véritable soutien psychologique.

Sous couvert d’externalisation, les plateformes se dédouanent:

« Ce n’est pas nous, c’est notre sous-traitant », répètent-elles comme un mantra.

Pourtant, c’est bien sur leur modèle économique que repose l’exploitation de ces salariés invisibles. Les contrats à durée déterminée s’enchaînent, la surveillance permanente scrute la productivité, et les objectifs de performance (combien de contenus analysés par heure ?) s’avèrent tout simplement inatteignables sans sacrifier sa santé mentale. Résultat, dans l’ombre des data centers, le burn-out, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique et les pulsions suicidaires sont devenus le lot quotidien de ceux qui doivent neutraliser l’horreur.

Michał Szmagaj, ancien modérateur pour Meta en Pologne, résume la réalité:

« La pression pour visionner des milliers de vidéos horribles chaque jour, exécutions, enfants maltraités, tortures, résonne en permanence dans notre esprit. À cela s’ajoutent l’instabilité de l’emploi et la peur d’être sanctionné si l’on ose parler. »

Cette confession, éloquente et glaçante, met en lumière un scandale que les entreprises refusent d’affronter publiquement. Regardons la vérité en face, Meta, TikTok, Google et consorts engrangent des milliards de dollars tandis que leurs modérateurs, premiers remparts contre la diffusion de contenus criminels, sont abandonnés à eux-mêmes. Les psychologues indépendants alertent depuis des années sur l’urgence de mesures de protection: consultations pendant le temps de travail, débriefings réguliers, formation à la résilience ou encore accès à des congés de décompression. Mais, systématiquement, les directions clament l’impossibilité technique et financière de telles dispositions.

Pendant ce temps, les premiers procès se multiplient. Au Ghana et au Kenya, d’anciens modérateurs ont assigné Meta pour les dégâts psychologiques subis. Un groupe de salariés de Telus Digital, sous-traitant de TikTok, a porté plainte pour licenciement abusif lorsqu’ils avaient osé s’organiser en syndicat. Özlem, ex-employée de Telus, témoigne:

« Le contenu que nous voyons ne disparaît pas à la fin de la journée. Il hante notre sommeil et laisse des cicatrices. Nos supérieurs nous rappellent sans cesse que ces conditions sont imposées par TikTok. Et dès qu’on ose demander des améliorations, on se retrouve à la porte. »

C’est précisément pour rompre cet engrenage que la GTUACM se constitue en alliance mondiale des syndicats de modérateurs de contenu. Son objectif, contraindre les Big Tech à rendre des comptes, négocier des conventions collectives internationales, coordonner des campagnes de solidarité et conduire des recherches sur la santé au travail dans cette industrie. Bientôt rejoints par des syndicats d’Irlande et d’Allemagne, déjà actifs au Ghana, au Maroc, en Tunisie, aux Philippines, au Portugal, en Colombie, en Turquie et en Pologne, ces travailleurs exigent un changement radical: contrats à durée indéterminée, salaires décents, plafonds de visionnage de contenus traumatisants, soutien psychologique garanti pendant les heures de travail et véritable droit à la parole syndicale. La mobilisation outre-Atlantique n’est pas en reste, les syndicats américains, comme la CWA, se coordonnent dans l’ombre pour étendre la lutte là où les plateformes engrangent leurs plus gros profits.

Derrière l’argument technocratique de l’automatisation, les entreprises tiennent à croire que l’intelligence artificielle finira par remplacer ces guetteurs de l’ombre. Mais les algorithmes, malgré tous les progrès, restent incapables de saisir le contexte, le sarcasme ou la propagation subtile du discours haineux. À l’heure où l’opinion publique s’inquiète du pouvoir des plateformes et de la prolifération de la violence numérique, abandonner les modérateurs humains serait, au contraire, sacrifier toute forme de tempérance sur l’autel de la rentabilité.

Il est temps de briser le silence. Les modérateurs, jusqu’ici invisibles, prennent enfin la parole. Leur message est clair: plus question de sacrifier leur santé pour le profit de quelques multinationales. Aux investisseurs, aux annonceurs et aux dirigeants politiques qui ferment les yeux, sachez-le, les scandales de précarité et de maltraitance vont éclater au grand jour. Les syndicats internationaux ne sauront tolérer plus longtemps que l’industrie du contenu prospère sur la douleur de ses employés.

Le combat ne fait que commencer. Derrière chaque vidéo supprimée se cache un modérateur pris dans une spirale de détresse. La GTUACM l’a compris. Sans reconnaissance réelle du métier, sans garanties contractuelles et sans prise en charge psychologique digne de ce nom, la lutte pour un Internet plus sûr restera paradoxalement toxique pour ceux qui l’alimentent. Aux Big Tech de choisir, organisation responsable de la modération, ou perpétuation d’un modèle qui broie des vies pour engendrer des profits.