La découverte controversée d’une biosignature sur K2-18b - Entre espoir et scepticisme

Une annonce scientifique a fait grand bruit dans le monde de l’astronomie mercredi dernier. Des chercheurs auraient détecté la trace la plus convaincante à ce jour d’une « biosignature », c’est‑à‑dire un composé chimique présent en quantité uniquement compatible avec l’activité biologique, sur une exoplanète lointaine. Très vite, certains sites peu fiables ont enchaîné titres racoleurs et spéculations, allant jusqu’à évoquer un monde « grouillant de vie » et illustrant leurs articles de représentations d’extraterrestres.

Pourtant, même dans les meilleures conditions, la simple évocation d’une biosignature incite les scientifiques à chercher des explications alternatives, qui ne font pas appel à la vie. Cette prudence est d’autant plus justifiée que plusieurs études antérieures invitaient déjà à la circonspection. Pour saisir l’enjeu de la controverse, examinons d’abord les données présentées comme preuves, puis les raisons qui rendent la confirmation aussi ardue.

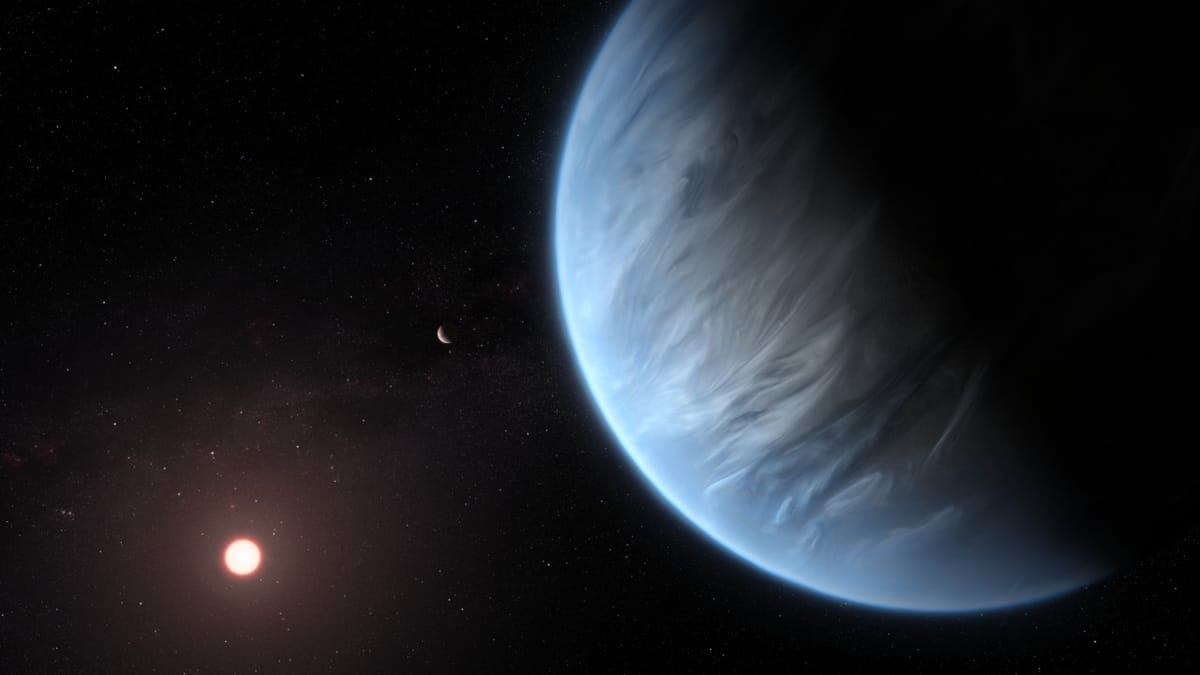

La planète en question se nomme K2‑18b et appartient à la catégorie des « sub-Neptunes ». Son rayon atteint environ 2,5 fois celui de la Terre et sa masse est évaluée à 8,6 fois notre planète. Elle évolue près de la limite interne de la zone habitable de son étoile, de sorte qu’elle reçoit un niveau de rayonnement susceptible de maintenir de l’eau liquide à sa surface, sous réserve de paramètres atmosphériques favorables. Ces caractéristiques reposent sur l’étude de sa trajectoire et de la quantité de lumière qu’elle bloque lorsqu’elle transite devant son étoile.

Néanmoins, ces informations sont compatibles avec plusieurs types de mondes, une version miniature de Neptune, ou une planète rocheuse enveloppée d’une atmosphère très épaisse et riche en hydrogène. Les auteurs de la nouvelle étude optent toutefois pour l’hypothèse d’une planète « hycéenne » (hydrogène + océan), car les observations de départ suggéraient une atmosphère comportant, en plus d’une abondance d’hydrogène, du méthane et du dioxyde de carbone, tout en semblant dépourvue d’ammoniac et de monoxyde de carbone. La présence d’un océan expliquerait naturellement ces équilibres chimiques.

L’article récemment publié s’appuie sur un indice soulevé par des travaux antérieurs: la possible présence d’un composé appelé diméthylsulfure (DMS). Pour l’étudier, les chercheurs ont utilisé un instrument du télescope spatial James Webb afin d’observer K2‑18b lors de son passage devant son étoile. Une fraction de la lumière filtrée par l’atmosphère planétaire atteint ensuite la Terre, où elle porte la marque spectrale des molécules qu’elle a traversées. Les auteurs ont recours à deux méthodes distinctes pour reconstituer un spectre à partir des données du télescope. Les résultats obtenus avec ces deux techniques convergent de manière cohérente. Ils ont ensuite confronté ce spectre à une liste de vingt molécules candidates, dont deux seulement concordent, le diméthylsulfure et le diméthyldisulfure, que l’on ne peut distinguer l’un de l’autre avec les relevés actuels.

Sur Terre, la production naturelle du diméthylsulfure s’opère uniquement au sein des cellules vivantes, ce qui fait de lui un biosignature reconnu. Les chercheurs proposent donc qu’il puisse jouer ce rôle à nouveau, même s’ils admettent que la portée statistique de leur détection, équivalente à trois sigma, ne suffit pas à annoncer une découverte formelle. Ce niveau de confiance, néanmoins, est qualifié par l’université de Cambridge comme l’« indice le plus fort à ce jour d’une activité biologique » sur une exoplanète. Alors, pourquoi tant de scepticisme, me diriez-vous ? Pour qu’une biosignature soit crédible, elle doit franchir trois obstacles majeurs: la planète est‑elle réellement ce que l’on pense ? Le signal détecté est‑il réel ? Existe‑t‑il d’autres voies abiotiques pour produire ce signal ? À ce jour, aucune de ces questions n’appelle de réponse définitive par l’affirmative.

La première interrogation porte sur la nature même de K2‑18b. Est‑elle vraiment une planète hycéenne ? Les auteurs notent eux‑mêmes que la viabilité d’un océan dépendrait fortement des conditions météorologiques:

« Une atmosphère sans nuages ni brumes rendrait la surface invivable, ou l’eau à l’état supercritique. »

Or, les données de James Webb n’indiquent aucun signe formel de nuages. Leur absence ne prouve pas qu’ils n’existent pas, mais elle n’appuie certainement pas un océan tranquille. D’autres travaux viennent nourrir le doute. Une équipe a montré que K2‑18b ne renverrait pas assez de lumière pour empêcher tout océan de s’évaporer, la désignant plutôt comme un monde à océan de magma ou une géante gazeuse. Un modèle climatique suggère que la plupart des mondes hycéens subiraient un effet de serre incontrôlable, à moins de recevoir beaucoup moins d’illumination que la Terre.

Venons‑en maintenant à la réalité du signal spectroscopique. Les trois sigma obtenus correspondent à l’écart par rapport à un spectre complètement lisse. Pour ce qui est de l’identification comme diméthylsulfure, elle n’est qu’un « meilleur ajustement » parmi vingt molécules testées. De nombreuses autres espèces chimiques, plausibles sur un monde tel que K2‑18b, n’ont pas été incluses dans cette analyse. D’ailleurs, la réévaluation de travaux antérieurs n’a pas confirmé, de manière statistiquement concluante, la présence d’un signal à d’autres longueurs d’onde.

Le troisième défi concerne la validité des données spectrales de référence. Les chercheurs n’ont à leur disposition que des mesures de l’absorption et de l’émission du diméthylsulfure à température ambiante et sous pression terrestre. Or, l’atmosphère supérieure d’une mini‑Neptune pourrait soumettre ces dernières à des conditions radicalement différentes, affectant l’élargissement et l’intensité des raies spectrales, et donc la qualité de l’ajustement aux observations du télescope. Enfin, si l’on admettait la présence de cet élément, rien ne garantit qu’il soit créé par un processus biologique. Ce composé peut naître de réactions photochimiques, actives sous l’effet de la lumière. Bien que ces réactions semblent plafonner à des concentrations inférieures à celles rapportées pour K2‑18b, elles constituent un argument solide pour explorer plus avant les mécanismes abiotiques.

Au terme de cet examen, il apparaît clairement qu’aucun des trois verrous (nature de la planète, réalité du signal, origine du composé) n’est levé de façon indiscutable. Le qualificatif de « meilleur indice à ce jour » est alors relatif, il s’agit surtout d’un point de départ pour un dialogue interdisciplinaire, où astronomes, chimistes et spécialistes de l’atmosphère confronteront modèles et observations jusqu’à obtenir des réponses satisfaisantes. Nous ne vivrons pas, demain, un « moment Eureka » instantané. Chaque nouvel indice sera suivi d’une série d’études visant à répondre successivement aux trois questions clés. Ce n’est qu’à l’issue de cette longue procédure, lorsque tous les doutes auront été dissipés, que l’humanité reconnaîtra, en retour sur expérience, qu’une découverte majeure a eu lieu.