À la découverte des sous-Neptunes grâce au télescope James Webb

Depuis la découverte des premières exoplanètes, les astronomes ont mis au jour une incroyable diversité de mondes, des super-Terres rocheuses aux géantes gazeuses massives, en passant par des planètes si proches de leur étoile qu’elles en sont littéralement incandescentes.

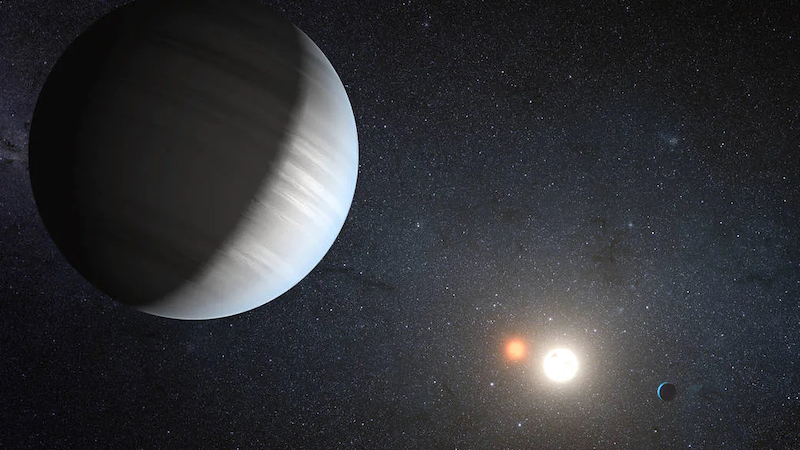

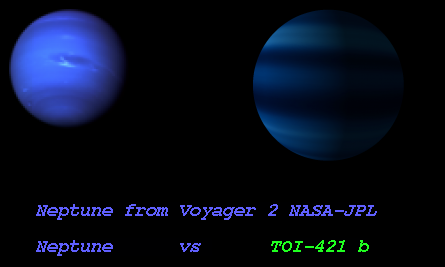

Parmi ces créatures célestes, un type particulier intrigue tout particulièrement, les « sous-Neptunes ». Plus petites que les géantes de glace que sont Neptune et Uranus, mais composées de gaz à l’image de Saturne ou Jupiter, elles représentent pourtant la catégorie la plus courante dans notre galaxie. Étrangement, notre propre système solaire ne compte aucun équivalent, et nous en ignorions jusqu’à tout récemment les caractéristiques profondes.

Les sous-Neptunes, avec un rayon compris entre 1,5 et 4 fois celui de la Terre, se situent à mi-chemin entre les planètes rocheuses et les géantes gazeuses. Longtemps, leurs atmosphères sont restées hors de portée des télescopes: nappées de nuages et de brumes opaques, ces enveloppes riches en particules masquaient les signaux spectroscopiques nécessaires pour en dévoiler la composition chimique et la structure interne. Par conséquent, les astrophysiciens peinaient à comprendre comment ces mondes se forment, évoluent, et surtout pourquoi un tel type de planète est absent dans notre propre voisinage.

L’arrivée du télescope spatial James Webb a permis de grands progrès. Grâce à sa sensibilité sans précédent dans l’infrarouge moyen et lointain, il est capable de percer les brumes planétaires et de révéler la signature des molécules présentes dans les atmosphères exoplanétaires. Parmi les premières cibles choisies pour explorer ces sous-Neptunes figure TOI-421 b, un monde dont la température à l’équateur atteint environ 730 °C. À une telle température, la méthane, qui forme habituellement des brumes épaisses, est thermiquement dissociée et ne peut s’accumuler sous forme de vapeur. L’atmosphère devrait ainsi être plus claire et plus transparente aux observations.

Jusque-là, seuls deux ou trois sous-Neptunes avaient été étudiées avec des instruments à bord de Hubble ou du télescope Spitzer, mais les résultats restaient limités et souvent imprécis. TOI-421 b semblait prometteuse, sa chaleur extrême laissant deviner un ciel moins voilé, et une fenêtre d’observation dégagée pour déceler les molécules clés. À la suite des observations, l’équipe a pu détecter, pour la première fois de manière claire, des signatures de vapeur d’eau et un important ratio hydrogène/hélium, indiquant une atmosphère dominée par ces gaz légers. En parallèle, des indices de monoxyde de carbone et de dioxyde de soufre sont apparus, tandis qu’aucune trace de méthane ou de dioxyde de carbone n’a été retrouvée. Une découverte conforme aux prédictions liées à la température élevée du globe.

La présence remarquablement élevée d’hydrogène a surpris les chercheurs. Elle diffère nettement des quelques autres sous-Neptunes observées à ce jour, qui semblaient présenter des atmosphères plus denses et moins dominées par ce gaz léger. Cette singularité soulève plusieurs questions: TOI-421 b est-elle une exception ou le premier représentant d’une sous-population inexplorée ? Son origine et son évolution diffèrent-elles de celles des sous-Neptunes plus froides ?Pour éclaircir ces interrogations, il faudra étendre l’échantillon.

« Nous venons de débloquer un nouveau mode d’étude pour ces mondes intermédiaires », explique Brian Davenport, co-auteur de l’étude. « Les planètes sous-Neptunes dont la température dépasse un certain seuil se révèlent relativement accessibles à la caractérisation, car les brumes disparaissent ».

Cette approche ouvre une piste prometteuse. En ciblant systématiquement les sous-Neptunes chaudes, les astronomes pourraient accélérer la compréhension des processus de formation et de dégazage, et déterminer pourquoi notre système solaire ne présente pas de tels mondes. Le défi est d’autant plus grand que le paysage planétaire découvert par Kepler et d’autres missions spatiales révèle qu'elles représentent environ un tiers des exoplanètes détectées. Une population si répandue qu’elle a très probablement joué un rôle majeur dans la dynamique d’évolution des systèmes planétaires. Comprendre leur nature, c’est non seulement enrichir notre vision de la diversité cosmique, mais aussi éclairer la place et l’histoire particulières de la Terre et de ses voisines.

Désormais, chaque observation d’une sous-Neptune, qu’elle soit brûlante ou tempérée, contribuera à bâtir un catalogue comparatif: composition atmosphérique, présence de nuages, variations de température, abondance des éléments lourds par rapport à l’hydrogène. Les modèles de formation planétaire, déjà remis en cause par l’abondance inattendue de ces mondes, pourront être testés au travers des données Webb: migration planétaire, accrétion de gaz, perte atmosphérique sous l’effet de la radiation stellaire.

Dans les prochaines années, l’alliance du télescope Webb avec ceux au sol de 30 mètres et d’autres missions spatiales dédiées, permettra d’augmenter encore la résolution spectrale et spatiale. L’objectif ? Cartographier non seulement la composition chimique globale, mais aussi les vents, les gradients de température, et peut-être, un jour, y détecter des nuages d’eau liquide ou des phénomènes météorologiques lointains. L’étude de TOI-421 b et des futures sous-Neptunes observées constitue une percée majeure. Elle confirme que la quête de l’insolite, au-delà de la simple recherche de jumeaux terrestres, est source de compréhension profonde des mécanismes qui façonnent les mondes. Et qui sait ? Peut-être qu’un jour, grâce à ces observations, nous comprendrons enfin pourquoi notre propre voisinage planétaire est si singulièrement dépourvu de ces géantes intermédiaires qui habitent pourtant tant d’autres systèmes, parmi les étoiles.